Pesquisar este blog

terça-feira, 29 de outubro de 2013

Lou Reed, carne y hueso de rock

Un recorrido por los personajes y situaciones reales que inspiraron algunas de las joyas del músico

Falleció el pasado domingo a los 71 años

Lou Reed: muere el poeta eléctrico

RAFA CERVERA 29 OCT 2013

El músico Lou Reed, fallecido el pasado domingo a los 71 años. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Lou Reed transformaba la realidad que le rodeaba a través de sus canciones. Sus letras están pobladas por personajes ficticios que en un principio fueron seres reales con los que compartió experiencias. Su mirada es a veces similar a las de Nelson Algren, Hubert Selby Jr. y otros escritores que le inspiraron. Gracias a eso, otro tipo de protagonistas llegaron a las letras del rock & roll. Con los años, los ángeles caídos fueron pareciéndose más a nosotros. Aunque en realidad, por más extravagantes que fuesen sus personajes, Lou Reed siempre escribió sobre la condición humana para enseñarnos que lo normal no existe y cuán extraños somos todos y cada uno de nosotros. Estos son algunos de los nombres reales que inspiraron algunas de sus canciones.

Delmore Schwartz. Escritor norteamericano que dio clases de literatura a Reed en la Universidad de Syracusa. Dejó una honda huella en él, no sólo en su manera de escribir sino también como amigo. Schwartz, que murió solo y enfermo en 1966, odiaba el rock & roll. Reed intentó conjurar eso en la canción European son (1967), usando una letra breve en un tema en la que el caos de Velvet Underground mandaba. En 1982 conjuró su espíritu de nuevo en la letra de My house.

Edie Sedgwick. La oveja negra de una gran familia americana, la belleza de la Factory de Warhol que fue la it girl de 1965, inspiró dos de las canciones del emblemático álbum The Velvet Underground & Nico(1967). Los estragos de su corazón caprichoso están presentes enFemme fatale mientras que All tomorrow's Parties dibujaba su periplo como chica del mes, de fiesta en fiesta, devorada por las noches neoyorquinas.

El músico Lou Reed. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Ondine. En realidad Robert Olivo, nombre real del Pope Ondine, es solo uno de los nombres que Reed va deslizando en la letra de Chelsea girls. Warhol le pidió una canción para su película homónima, pero esta no llegó a tiempo. Nico la cantó en su debut como solista, desgranando con su particular voz las peripecias de Mary Woronow, Ingrid Superstar y otras bestias de la Factory que actuaban en el citado filme. Una letra que, en cierto modo, es el molde de lo que después sería Walk on the wild side.

Candy Darling. Las drag queens y las transexuales conquistaron la Factory a finales de los sesenta, y Candy se convirtió, con su belleza y su labia afilada, en su reina. Walk on the wild side (1972) la hizo mundialmente famosa gracias a los versos “Candy vino de fuera de la isla / en el cuarto trasero era la chica de todos / pero nunca perdió la cabeza / incluso cuando estaba chupándola”. Tres años atrás, Reed ya la había convertido en el leit motif de Candy says (1969), una triste y dulce letanía del tercer álbum de Velvet Underground.

Jackie Curtis. Fue popular en el ambiente underground por sus montajes teatrales en el Nueva York de finales de los sesenta y principios de los setenta. Patti Smith y Debbie Harry llegaron a actuar para ella, y ella a su vez apareció en Andy Warhol's Flesh. Al igual que el resto de personajes de Walk on the wild side, Jackie frecuentaba el club Max's Kansas City, en cuyo famoso cuarto trasero no solo hacía de la suyas Candy Darling; David Bowie, Jane Fonda u Oliviero Toscani y una larga lista de celebridades se dejaban fuera las inhibiciones cuando entraban allí.

Lou Reed durante un seminario en el Cannes Lions Festival, en junio de este año. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Rachel. Enigmática criatura que fue pareja sentimental de Reed entre 1975 y 1977 y a la que el periodista Lester Bangs se refirió en alguno de sus artículos como “It”, aludiendo a su ambigüedad sexual. Rachel se convirtió en el salvavidas de Reed en el momento álgido de su adicción a las anfetaminas y su historia de amor quedó retratada en canciones como Crazy feeling y, sobre todo, en Coney island baby, en cuyo apoteósico final Reed canta: “Y esta se la quiero dedicar a Lou y Rachel / Y a todos los chicos del PS 192 / Tío te juro que lo dejaría todo por ti”. Unos años después, Rachel había desaparecido de la vida de Reed, pero no su huella. En Slipaway, la tercer parte de la suite Street Hassle(1978), Reed desnuda una vez más su alma al cantar: “El amor se ha ido y aquí no queda nadie / no queda nada por decir excepto cómo le echo de menos”.

Sylvia Morales. La que fuera su mujer entre 1980 y 1993. era habitual del CBGB y amiga de amazonas underground como la cantante Lydia Lunch y la diseñadora y manager Anya Philips, Cuando contrajeron matrimonio ya era la musa de un Reed dispuesto a olvidar el personaje decadente que había interpretado en los setenta. El Reed de rock más conciso y básico es también el Reed que canta al nuevo amor de su vida en canciones de Growing up in public (1980) y The blue mask (1982) como Think it over o Heavenly arms.

El músico Lou Reed, fallecido el pasado domingo a los 71 años. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Lou Reed transformaba la realidad que le rodeaba a través de sus canciones. Sus letras están pobladas por personajes ficticios que en un principio fueron seres reales con los que compartió experiencias. Su mirada es a veces similar a las de Nelson Algren, Hubert Selby Jr. y otros escritores que le inspiraron. Gracias a eso, otro tipo de protagonistas llegaron a las letras del rock & roll. Con los años, los ángeles caídos fueron pareciéndose más a nosotros. Aunque en realidad, por más extravagantes que fuesen sus personajes, Lou Reed siempre escribió sobre la condición humana para enseñarnos que lo normal no existe y cuán extraños somos todos y cada uno de nosotros. Estos son algunos de los nombres reales que inspiraron algunas de sus canciones.

Delmore Schwartz. Escritor norteamericano que dio clases de literatura a Reed en la Universidad de Syracusa. Dejó una honda huella en él, no sólo en su manera de escribir sino también como amigo. Schwartz, que murió solo y enfermo en 1966, odiaba el rock & roll. Reed intentó conjurar eso en la canción European son (1967), usando una letra breve en un tema en la que el caos de Velvet Underground mandaba. En 1982 conjuró su espíritu de nuevo en la letra de My house.

Edie Sedgwick. La oveja negra de una gran familia americana, la belleza de la Factory de Warhol que fue la it girl de 1965, inspiró dos de las canciones del emblemático álbum The Velvet Underground & Nico(1967). Los estragos de su corazón caprichoso están presentes enFemme fatale mientras que All tomorrow's Parties dibujaba su periplo como chica del mes, de fiesta en fiesta, devorada por las noches neoyorquinas.

El músico Lou Reed. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Ondine. En realidad Robert Olivo, nombre real del Pope Ondine, es solo uno de los nombres que Reed va deslizando en la letra de Chelsea girls. Warhol le pidió una canción para su película homónima, pero esta no llegó a tiempo. Nico la cantó en su debut como solista, desgranando con su particular voz las peripecias de Mary Woronow, Ingrid Superstar y otras bestias de la Factory que actuaban en el citado filme. Una letra que, en cierto modo, es el molde de lo que después sería Walk on the wild side.

Candy Darling. Las drag queens y las transexuales conquistaron la Factory a finales de los sesenta, y Candy se convirtió, con su belleza y su labia afilada, en su reina. Walk on the wild side (1972) la hizo mundialmente famosa gracias a los versos “Candy vino de fuera de la isla / en el cuarto trasero era la chica de todos / pero nunca perdió la cabeza / incluso cuando estaba chupándola”. Tres años atrás, Reed ya la había convertido en el leit motif de Candy says (1969), una triste y dulce letanía del tercer álbum de Velvet Underground.

Jackie Curtis. Fue popular en el ambiente underground por sus montajes teatrales en el Nueva York de finales de los sesenta y principios de los setenta. Patti Smith y Debbie Harry llegaron a actuar para ella, y ella a su vez apareció en Andy Warhol's Flesh. Al igual que el resto de personajes de Walk on the wild side, Jackie frecuentaba el club Max's Kansas City, en cuyo famoso cuarto trasero no solo hacía de la suyas Candy Darling; David Bowie, Jane Fonda u Oliviero Toscani y una larga lista de celebridades se dejaban fuera las inhibiciones cuando entraban allí.

Lou Reed durante un seminario en el Cannes Lions Festival, en junio de este año. / GABRIEL GONZÁLEZ-ANDRÍO

Rachel. Enigmática criatura que fue pareja sentimental de Reed entre 1975 y 1977 y a la que el periodista Lester Bangs se refirió en alguno de sus artículos como “It”, aludiendo a su ambigüedad sexual. Rachel se convirtió en el salvavidas de Reed en el momento álgido de su adicción a las anfetaminas y su historia de amor quedó retratada en canciones como Crazy feeling y, sobre todo, en Coney island baby, en cuyo apoteósico final Reed canta: “Y esta se la quiero dedicar a Lou y Rachel / Y a todos los chicos del PS 192 / Tío te juro que lo dejaría todo por ti”. Unos años después, Rachel había desaparecido de la vida de Reed, pero no su huella. En Slipaway, la tercer parte de la suite Street Hassle(1978), Reed desnuda una vez más su alma al cantar: “El amor se ha ido y aquí no queda nadie / no queda nada por decir excepto cómo le echo de menos”.

Sylvia Morales. La que fuera su mujer entre 1980 y 1993. era habitual del CBGB y amiga de amazonas underground como la cantante Lydia Lunch y la diseñadora y manager Anya Philips, Cuando contrajeron matrimonio ya era la musa de un Reed dispuesto a olvidar el personaje decadente que había interpretado en los setenta. El Reed de rock más conciso y básico es también el Reed que canta al nuevo amor de su vida en canciones de Growing up in public (1980) y The blue mask (1982) como Think it over o Heavenly arms.

Doc Pomus. Reed desarrolló una estrecha amistad con Pomus, coautor de algunas de las canciones eternas del cancionero pop norteamericano, y que en su día fueron inmortalizadas por Elvis Presley o Ben E. King. Cuando contrajo el cáncer de pulmón que acabó matándolo en 1991, Reed se convirtió en uno de sus grandes apoyos. Su batalla contra la enfermedad fue exorcizada por Reed en el álbumMagic and loss (1992).

AREIA MOLHADA

Nei Duclós

Estou pertinho de não ser mais nada. Assim como gota d´água, grão de areia molhada.

O amor que me dedicam ultrapassa meu limite está além do que vivo. Faço parte das estrelas

quebrei o teto de vidro

Pétalas no teu rosto, sonho aqui de longe.

Sabes o quanto de flor tens para o banho de espuma do meu olhar.

Levantei cedo para desperdiçar mais tempo. Assim acumulo mais vida do que gastei contigo.

O poema faz parte do amor por ser livre.

Enquanto você dorme, o amor trabalha, gerando teias de ouro entre inúmeros sonhos.

Em todas as vidas paralelas, és minha amiga. Só numa delas somos amantes. Nessa, quero ficar para sempre.

Você é o amor que eu escondo no meu casaco de couro

Me tens como a neblina não é clara. Como a brisa bate o joelho. Como o luar em teu seio.

DESPEJO

Amor é o habite-se. Adeus, o despejo

Dancei na tua mão. Fiz teu jogo. Agora pago o mico da relação.

É público e notório: amar é insuportável.Única coisa não descartável neste mundo provisório.

.Não cansaste de mim, mas sim do que esperavas de mim por motivos misteriosos.

É dificil acostumar-se de novo à solidão, incômoda arena. Ali o coração não cabe, a emoção se perde.

Nunca aprendemos a lição pois o amor é uma criatura sem vínculos com a realidade. Amadurecer significa perdê-lo na lucidez covarde

O erro foi carregar a cinza inevitável do sentimento que completou seu ciclo e misturou-se à terra. Era preciso deixá-lo ir, no vento ou em direção à futura árvore.

Fomos amor só por um instante. Depois morremos, liquidados pelo clarão insuportável.

Me descobriste prisioneiro num espaço que parecia liberdade. Não suportaste a humana revelação da verdade.

Inventaste um lugar onde só cabia teu sonho. O amor ficou de fora.

Foste embora para sentir de novo o gosto de voltar. Mas a cidade tinha sumido.

VERMELHO

Outubro é vermelho. Não se muda a natureza das coisas.

Pensa que nasci ontem. Nasci hoje, penso.

Não autorizo nenhuma biografia sobre mim, disse Al Capone

Em cada um convive o carisma e o prosaico. Vasos comunicantes e quebráveis.

http://outubro.blogspot.com.br/2013/10/areia-molhada.html

NOTA: É OUTUBRO E O POETA ESTÁ SOPRANDO OUTRA VELINHA, PARABÉNS!!!!

O amor acaba, mas nem sempre termina

POR XICOSA

Sim, o amor acaba, é do jogo, mas muita gente se avexa, numa azáfama dos diabos, querendo se jogar do abismo ainda a léguas do despenhadeiro.

O amor acaba, mas tem sempre um “chorinho”, como do generoso garçom no nosso uísque.

O mundo anda muito impaciente com as complicações amorosas, como se fosse fácil juntar duas criaturas sob as mesmas telhas da rotina.

É preciso estar preparado(a) para as goteiras, para a hora em que o amor vaza ou pinga no chão da casa e não há balde ou rodo que dê jeito.

No que vos conto, sob a desculpa do encorajamento coletivo, afinal de contas animar a vida besta também é papel de um cronista-fabulista:

E quando imaginávamos que estava tudo acabado, que amor não mais havia, que tinha ido tudo para as cucuias, que o fogo estava morto, que o amor era apenas uma assombração do Recife Antigo…

Quando já dizíamos, a uma só voz, a crônica de Paulo Mendes Campos que repito ao infinitum:

“Às vezes o amor acaba como se fora melhor nunca ter existido; mas pode acabar com doçura e esperança; uma palavra, muda ou articulada, e acaba o amor; na verdade; o álcool; de manhã, de tarde, de noite; na floração excessiva da primavera; no abuso do verão; na dissonância do outono; no conforto do inverno; em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor acaba; por qualquer motivo o amor acaba…”

Quando já separávamos, olhos marejados, os livros e os discos…

Quando mirávamos, no mesmo instante, a nossa foto feliz no porta-retratos…

Quando não tínhamos nem mais ânimo para as clássicas D.R´s –as mitológicas discussões de relação…

Ave, palavra, até o gato, nervoso, sem saber com quem ficaria, quebrava coisas dentro de casa àquela altura; o papagaio blasfemava, diabo verde!

Estava na cara, naquela fantástica zoologia amorosa: aqueles pombinhos já eram.

O cheiro do fim tomara todos os cômodos, a rua, o quarteirão, o bairro, a cidade, o mundo…

Quando só restava cantar uma música de fossa… “Aquela aliança você pode empenhar ou derreter…”

Quando só restava a impressão de que eu já vou tarde…

Quando só restava Leonardo Cohen (foto) no iphone da moça moderna…

Quando eu não era mais o cara, embora insistisse em cantar o “I´m your man” deste mesmo trovador canadense…

Sim, o quadro era triste, não se tratava de hipérbole ou demão de tintas gregas.

De tanta inércia, faltava até força para que houvesse a separação física, faltava força para arrumar as malas, pegar as escovas, contar aos chegados comuns, tomar um porre.

Ah, amigo, quer saber quem bateu o ponto final da história?

Ela, claro, você acha que homem tem coragem para acabar qualquer coisa? Mulher é ponto final; homem ponto e vírgula, reticências, atalhos, barrigas de palavras, verbos e orações.

O estranho é que ela não disse, em nenhum momento, que não gostava mais do pobre mancebo.

Aquilo encucava. Porque um homem, disse o velho Antonio Maria, padrinho sentimental deste cronista, nunca se conforma em separar-se sem ouvir bem direitinho, no mínimo quinhentas vezes, que a mulher não gosta mais dele, por que e por causa de quem etc etc, a longuíssima milonga do adiós.

E nesse clima de fim sem fim as folhinhas outonais do calendário foram despencando sobre a relva fresca do desgosto.

Eu acabara de levantar do amigo sofá, que havia se transformado no meu leito, quando ela passou com uma cara de impaciência e desassossego.

Mais que isso: ela estava com vontade de matar gente!

Era a cara que fazia quando estava faminta. Sabe mulher que fica louca quando a fome aperta e a angústia da existência vocifera pelos barulhos do estômago?

Vi aquela cena e caí na gargalhada. A princípio ela estranhou… Mas sacou tudo e danou-se a morrer de rir igualmente. Nos abraçamos e rimos e rimos e rimos e rimos daquilo tudo, rimos da nossa fraqueza em não dar uns nós nos clichês, inclusive o da volta por cima, rimos do nosso silêncio sem sentido, rimos desses casais que se separam logo na primeira crise, rimos da falta de forças para enfrentar os maus bocados, rimos, rimos, rimos.

Rimos da preguiça sentimental da humanidade e nos esbagaçamos de amor no chão da sala mesmo.

E um casal que ainda ri junto tem muita lenha verde para gastar na vida e fazer cuscuz com carneiro e outros banquetes nada platônicos movidos a bagaceiras, alentejanos sagrados e salineiras aguardentes.

Agora ela está deitada, linda, cheirosa, gostosa, psiu!, silêncio, ela dorme enquanto escrevo essa crônica!

Ser a outra não é para qualquer uma

Professora e escritora.

A outra costuma andar deslizando. Coleante e tortuosa como uma cobra. E chega com um breve silvo, se insinuando à meia luz na vida de um homem qualquer.

Muitas vezes se veste de vermelho. Embora tenha veias hirtas, corre nelas um sangue quase espumoso, de um vermelho sacrílego, que trafega nos interstícios desse corpo.

Ela até nos faz recordar daquele ditado sobre a inveja. Um prato que se come frio e que está sempre ali disposto à serventia.

Essa mulher, com madeixas de todas as cores, não tem qualquer pressa de se alojar em corações ciganos e desatentos. Mas quando finca seu espaço, também não abandona a guarida e lá permanece, reinando como aranha soberana.

Entretecendo insetos-homens, pessoas desavisadas, transformados pelas ganas de sua volúpia. É kafkiana, equilibrando-se entre a sedução e o asco. Estranha, metamórfica, em estágio eterno de lagarta — da qual ignoramos em que borboleta se transformará.

Será dourada, cinza, sépia, parecerá com aquelas bruxas noturnas e fedorentas de pouso certeiro e de mau agouro, que aderem às paredes de quartos solitários e, por conseguinte, indefesos.

Esta mulher não teme os domingos, os sábados, as noitadas em carne viva e pele crua. As rajadas de vento emocional que trespassam seu umbigo ainda róseo e sem piercings.

A outra sabe esperar como ninguém. Do mesmo modo que a alvorada aguarda paciente a hora de crepuscular e semicerrar as pálpebras.

Mulheres assim se nutrem de chuva, naufragam em dias cinzentos e iguais a qualquer dia sem rosto nem horizontes.

Ah, mas quando elas se envolvem na vida de alguém, emitem luzes quase prateadas, feérie de festas vindouras, anunciadas na fileira de dentes exemplares.

Chegam assim em silêncio, determinadas a perturbar os porta-retratos de estabelecidas e rangentes conjugalidades. Terremotos afetivos destilam avalanches passionais nos homens e seus ossos. Ópio sobre as pernas. Absinto no hálito.

Pecado não mordê-las, negras maçãs avantajadas, redondas de fetiches.

Impensável deixar de sorvê-las, como um suco de goiaba selvagem, de sabor primevo, oriundo de terras rústicas, bravas e indômitas. Frutas que estacionam distantes da civilização e dos galopes.

Essas mulheres se anunciam com as intempéries, atravessam invernos em renas gigantes e tramam acender lareiras em peitos musculosos para que os mesmos possam sustê-las em toda a sua alargada voracidade.

Missas negras, pinturas góticas, óperas profanas, desterro das boas e ilibadas intenções.

A outra jamais almeja estar na linha de frente, ser a primeira, a noiva pueril escolhida.

O que a entretém são os solfejos descontínuos de uma alma em agonia. Alma de ventanias, uivando como loba, no cume de montanhas irregulares.

A outra não tenciona ter filhos. Mas quer roubá-los, ainda em fase de promessas, decididamente de você.

Arrancar sua atenção deles, extirpar seus afetos do álbum de casamento mais plácido que as poeiras da sua vida morna já depositaram alguma vez sobre ele.

Mulheres outras não anseiam por beijos, mas mordidas. Rejeitam presentes, acolhem despedidas. Trocam de imediato afagos dóceis e açucarados por arranhões seriais, grafados a ferro em fogo por unhas necessitadas de sexo.

A outra, meu amigo, não quer você.

Ela pretende devorá-lo como esfinge apoteótica, sorvê-lo inteiro como terreno árido e sem chuvas, sequer divisadas nas estações de verão.

Ela decidiu se enraizar em você. Ramificar seus prolongamentos, asfixiando todas as suas vontades bem devagar, uma por uma.

Esta é uma morte consentida, não negue. A morte da sensaboria, dos agonizantes protótipos do desejo.

A outra, perceba bem, caiu em suas mãos para desorganizar seu destino de ponta a ponta. Os caminhos supostamente traçados e controlados por suas frágeis intenções de homem firme e assentado socialmente.

A outra dói como ambicionada e paradoxal erva daninha do espírito. Move-se quase ondulante, a secretar lamentos pelos poros sujos.

A outra também é herege para que dela nasçam dúvidas breves e irrecorríveis. Imiscuídas em suas mais agudas e solitárias reflexões.

Ela ainda se esparrama pelas salas do seu corpo sem nenhum pudor, revirando seus olhos entorpecidos, esgazeados e confessos.

Se é possível trancafiá-la, de modo a que nunca mais você a veja ou a encontre?

Sim, mas se aquiete por enquanto com a resposta provisória.

Tente talvez prendê-la em uma caixinha de músicas muito antiga.

Lembre-se, todavia, que esta caixinha jamais, em qualquer hipótese, deverá ser aberta. Sequer durante os seus mais agudos sonhos ou fartos pesadelos.

Um último desafio: ouse existir sem ela.

Experimente sobreviver sem seus braços, tentáculos e ventosas quase abissais.

Porque a outra mora aí. Exatamente dentro de você. No porão ou na garagem das suas trêmulas, indisfarçáveis e crescentes demandas.

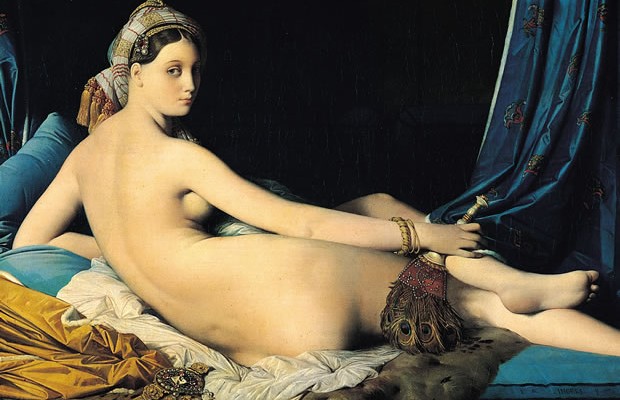

Ilustração: Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque

sábado, 26 de outubro de 2013

O RESTO IMORTAL

Paulo Leminski

1944 (*) - 1989 (†)

Paulo Leminski

Queria não morrer de todo. Não o meu melhor. Que o melhor de mim ficasse, já que sobre o além sou todo dúvida. Queria deixar aqui neste planeta não apenas um testemunho da minha passagem, pirâmide, obelisco, verbetes numa obscura enciclopédia, campos onde não crescem mais capim.

Queria deixar meu processo de pensamento, minha máquina de pensar, a máquina que processa meu pensamento, meu pensar transformado em máquina objetiva, fora de mim, sobrevivendo a mim.

Durante muito tempo, cultivei esse sonho desesperado.

Um dia, intui. Essa máquina era possível.

Tinha que ser um livro.

Tinha que ser um texto. Um texto que não fosse apenas, como os demais, um texto pensado. Eu precisava de um texto pensante. Um texto que tivesse memória, produzisse imagens, raciocinasse.

Sobretudo, um texto que sentisse como eu.

Ao partir, eu deixaria esse texto como um astronauta solitário deixa um relógio na superfície de um planeta deserto.

Claro que eu poderia ter escolhido um ser humano para ser essa máquina que pensasse como eu penso. Bastava conseguir um aluno. Mas pessoas não são previsíveis. Um texto é.

A impressão do meu processo de pensamento não poderia estar na escolha das palavras nem no rol dos eventos narrados. Teria que estar inscrito no próprio movimento do texto, nos fluxos da sua dinâmica, traduzido para o jogo de suas manhas e marés.

Um texto assim não poderia ser fabricado nem forjado. Só poderia ser desejado. Ele mesmo escolheria, se quisesse, a hora de seu advento.

Tudo o que eu poderia fazer nessa direção era estar atento a todos os impulsos, mesmo os mais cegos, nunca sabendo se o texto estava vindo ou não.

Era óbvio, um texto assim teria, no mínimo, que levar uma vida humana inteira. Na melhor das hipóteses.

Uma questão colocou-se desde o início. A tensão da espera de um tal texto poderia ser o maior obstáculo para seu surgimento. Quanto a isto, não havia solução. A questão teria que ser vivida em nível de enigma e conflito, sigilo e dissimulação.

Evidentemente que o texto que resultasse desse estado deveria, por força, reproduzí-lo em sua essencial perplexidade. A máquina-texto que surgisse não seria um todo harmonioso, já que a harmonia só convém às coisas mortas. O que eu pretendia era uma coisa viva, uma vida que me sobrevivesse. E a vida é contraditória.

Não sei mais de esse texto virá. Ou se já veio.

Tudo o que quero é que, se vier, se lembre de mim tanto quanto eu soube desejá-lo.

http://www.jornaldepoesia.jor.br/pl2.html

quinta-feira, 24 de outubro de 2013

LAUDAS DA VIDA INTEIRA

dez 17th, 2009 | Por Nei Duclós |

Nei Duclós

Não faz tanto tempo assim. O objeto tinha um carrilhão em forma de cilindro, que avançava para a esquerda sempre que nos aprofundávamos naquele ofício escolhido contra todas as evidências e conselhos. Os espaços entre as frases eram definidos por uma seqüência de estalos, ruídos mínimos nas redações barulhentas. Eu preferia os três espaços, que podem ser comparados à atual uma linha e meia do editor de texto. Sempre dava para acrescentar alguma coisa, corrigir, voltar atrás, riscar, sem comprometer a integridade da lauda. Era preciso economizar esforço, aproveitar a penosa colocação da folha no rolo compressor, não encher o cesto de frases mal começadas, palavras toscas, rabiscos.

As teclas pediam determinação funda. Dependiam da força dos dedos, desobedientes às lições de datilografia. O hábito transformava cada aperto num atalho para o objetivo maior: o fim do compromisso e o início da liberdade. Catar milho era a radicalidade dessa distorção. A maioria ficava na linha intermediária, compondo tabelinha entre três dedos, como se escrevêssemos de trivela, com efeito, para que o texto atingisse a maioridade da folha seca e quando chegasse ao ápice caísse miseravelmente no canto indefensável.

Definido o espaço, colocava-se a lauda amarelada e pautada, com cabeçalhos do jornal da hora. Tenho coleção preciosa desses exemplares de uma civilização perdida, não que costumasse guardar meus originais que, como todos os outros, sumiam pelo buraco negro da revisão e da gráfica. Mas porque as usávamos para tudo, especialmente para, nas costas delas, abraçar o que tinha nos levado àquela situação: a literatura. Escritores que adiaram por mais de uma vida seus livros, acumulávamos pilhas de laudas escritas de poemas e pequenos contos, que formavam pastas. Outros tinham preferências diversas. Guardavam recortes de jornais, que ficavam empilhados pela casa, para futuros projetos e balanços, para desespero da faxina e das mudanças.

Fazíamos parte de uma estranha civilização que acreditávamos eterna. Éramos seres acumulativos e nossas gavetas eram a cultura marginal e perdida. Só uma parte dessa produção veio à tona ou sobreviveu para participar da grande rede. O resto ficou esquecido, guardado para um futuro alternativo, o tempo imaginado de uma época que no fim não se realizou.

As laudas nos identificavam. Um dia fui convocado para entrevistar o David Drew Zingg, o fotógrafo-filósofo, que eu, com minha indiferença vocacionada, não conhecia pessoalmente. Sempre cultivei, por inércia, essa percepção apartada do que chamam realidade. No miolo de todos os furacões, imaginava ser redundância ter que prestar atenção em cada detalhe, saber quem David era, o cara que levou a bossa nova para os Estados Unidos. Talvez isso eu até soubesse, mas não atinava com o rosto do artista.

Marcamos a entrevista num restaurante, desses sérios, que se freqüentam no horário do almoço. Não era nossa intenção beber o que fosse. Como não sabia quem era meu objeto de reportagem, dei meia volta depois de viajar num plano geral pelos comensais. Foi só eu me virar para ouvir alguém gritar meu nome. Como você me reconheceu? perguntei, curioso. Foram as laudas, disse ele. Esse maço de papel que você colocou no bolso de trás da calça.

Era um recurso inútil, pois por mais que eu caprichasse em meus garranchos nas conversas com minhas vítimas, jamais os decifrava quando chegava à redação. Fazia tudo de memória, pois a matéria se desenvolvia enquanto eu escutava, mais do que perguntava. Sempre gostei de ouvir e até hoje acho a pergunta desnecessária, a não ser quando o entrevistado é chato e é preciso intervir por pura vingança.

As janelas que se abriam nas rotinas das redações eram as personalidades que nos visitavam, o que nem sempre rendiam matérias. As redações eram espaços de convivência e de lobby. Como eu não atinava nos verdadeiros objetivos da visita, sempre achava que vinham me ver pelo que eu um dia escrevi nas costas das laudas. Mas eram visitas sinceras. Recebi na Folha o Cacaso, na Senhor o Paulo Leminski (com quem compartilhei uma cerveja com conhaque no meio da tarde em plena Lapa de Baixo) e houve uma época em era interrompido da minha faina (fechar, fechar, fechar) pelo mímico Ricardo Bandeira, que gostava de falar como ninguém. Gostei muito do teu livro, Outono, dizia Bandeira olhando para o infinito. É Outubro, eu corrigia, mas ele prestava atenção em algo mais profundo.

Mas o melhor era a convivência com escritores que existiam nas redações. Humberto Werneck olhava desolado para a paisagem suburbana que se avistava da Editora Três e ao som dos trens me dizia: Nei, você conhece algum lugar chamado Lapa que seja bonito? Veja o caso do Rio de Janeiro. E um como esse, que é Lapa de Baixo? Num almoço numa das biroscas que rodeavam a editora, um dia José onofre, autor do melhor romance policial brasileiro, Sobra de Guerra (L&PM Editores), tascou essa diante de um horrendo prato feito: Já pisei nisso, comer é a primeira vez. onofre proferia a máxima e dava crédito: era a frase de um filme de guerra.

No fundo esse era isso: estávamos em guerra. Nossa vocação lutava com o deadline. As palavras tinham lugar fixo e não são como agora, que somem pelo espaço virtual para reaparecer mais adiante. Éramos esgrimistas de uma língua estrangeira, que se tornou nossa por tradição e insistência. Submetíamos os textos aos mestres, que muitas vezes gargalhavam. Mas tudo acabava no bar.

- Nei, vamos lá embaixo parar de tremer? me dizia Markito (Marco Antônio de Moraes), depois de um fechamento pesado na Ilustrada. Colocávamos refrigerante na parte de cima do balcão e vodka na parte debaixo. É que às vezes éramos flagrados pelos capitães do jornal, que vinham bebericar algo. Cumprimentávamos com a cara lavada e mandávamos ver no destilado, depois temperado com cerveja. Essa era a rotina dos jornalistas do eito, os que seguravam a barra dos jornalões.

No dia seguinte, recomeçávamos colocando uma lauda na máquina e definindo o espaço. Mas no fundo, queríamos apenas rabiscar o que nos ocorrera na viagem até ali. Uma frase, um poema, alguma idéia perdida. Fomos assim, escritores ambulantes em lugares em que a literatura era proibida. Sem querer, adquirimos o vício da escrita diária, pois por trás dos textos que publicamos, existiam outros, ocultos. Os dois tipos cruzaram o tempo e podemos nos orgulhar hoje da maioria deles. Como irmãos gêmeos, que brigam o tempo todo, jornalismo e literatura foram a nossa faina diária, num tempo de guerra.

Nada parece verossímel, nesta época tão distante. Faz sim muito tempo. Mas o que é o tempo diante dos loucos que decidiram escrever para viver num país ágrafo? Parece que fazemos parte de um tesouro sem mapa, aterrado por milhões de palavras, que ao invés de nos sufocar, nos revelam.

- See more at: http://www.consciencia.org/neiduclos/laudas-da-vida-inteira#sthash.vPMVEG5N.dpuf

Nei Duclós

Não faz tanto tempo assim. O objeto tinha um carrilhão em forma de cilindro, que avançava para a esquerda sempre que nos aprofundávamos naquele ofício escolhido contra todas as evidências e conselhos. Os espaços entre as frases eram definidos por uma seqüência de estalos, ruídos mínimos nas redações barulhentas. Eu preferia os três espaços, que podem ser comparados à atual uma linha e meia do editor de texto. Sempre dava para acrescentar alguma coisa, corrigir, voltar atrás, riscar, sem comprometer a integridade da lauda. Era preciso economizar esforço, aproveitar a penosa colocação da folha no rolo compressor, não encher o cesto de frases mal começadas, palavras toscas, rabiscos.

As teclas pediam determinação funda. Dependiam da força dos dedos, desobedientes às lições de datilografia. O hábito transformava cada aperto num atalho para o objetivo maior: o fim do compromisso e o início da liberdade. Catar milho era a radicalidade dessa distorção. A maioria ficava na linha intermediária, compondo tabelinha entre três dedos, como se escrevêssemos de trivela, com efeito, para que o texto atingisse a maioridade da folha seca e quando chegasse ao ápice caísse miseravelmente no canto indefensável.

Definido o espaço, colocava-se a lauda amarelada e pautada, com cabeçalhos do jornal da hora. Tenho coleção preciosa desses exemplares de uma civilização perdida, não que costumasse guardar meus originais que, como todos os outros, sumiam pelo buraco negro da revisão e da gráfica. Mas porque as usávamos para tudo, especialmente para, nas costas delas, abraçar o que tinha nos levado àquela situação: a literatura. Escritores que adiaram por mais de uma vida seus livros, acumulávamos pilhas de laudas escritas de poemas e pequenos contos, que formavam pastas. Outros tinham preferências diversas. Guardavam recortes de jornais, que ficavam empilhados pela casa, para futuros projetos e balanços, para desespero da faxina e das mudanças.

Fazíamos parte de uma estranha civilização que acreditávamos eterna. Éramos seres acumulativos e nossas gavetas eram a cultura marginal e perdida. Só uma parte dessa produção veio à tona ou sobreviveu para participar da grande rede. O resto ficou esquecido, guardado para um futuro alternativo, o tempo imaginado de uma época que no fim não se realizou.

As laudas nos identificavam. Um dia fui convocado para entrevistar o David Drew Zingg, o fotógrafo-filósofo, que eu, com minha indiferença vocacionada, não conhecia pessoalmente. Sempre cultivei, por inércia, essa percepção apartada do que chamam realidade. No miolo de todos os furacões, imaginava ser redundância ter que prestar atenção em cada detalhe, saber quem David era, o cara que levou a bossa nova para os Estados Unidos. Talvez isso eu até soubesse, mas não atinava com o rosto do artista.

Marcamos a entrevista num restaurante, desses sérios, que se freqüentam no horário do almoço. Não era nossa intenção beber o que fosse. Como não sabia quem era meu objeto de reportagem, dei meia volta depois de viajar num plano geral pelos comensais. Foi só eu me virar para ouvir alguém gritar meu nome. Como você me reconheceu? perguntei, curioso. Foram as laudas, disse ele. Esse maço de papel que você colocou no bolso de trás da calça.

Era um recurso inútil, pois por mais que eu caprichasse em meus garranchos nas conversas com minhas vítimas, jamais os decifrava quando chegava à redação. Fazia tudo de memória, pois a matéria se desenvolvia enquanto eu escutava, mais do que perguntava. Sempre gostei de ouvir e até hoje acho a pergunta desnecessária, a não ser quando o entrevistado é chato e é preciso intervir por pura vingança.

As janelas que se abriam nas rotinas das redações eram as personalidades que nos visitavam, o que nem sempre rendiam matérias. As redações eram espaços de convivência e de lobby. Como eu não atinava nos verdadeiros objetivos da visita, sempre achava que vinham me ver pelo que eu um dia escrevi nas costas das laudas. Mas eram visitas sinceras. Recebi na Folha o Cacaso, na Senhor o Paulo Leminski (com quem compartilhei uma cerveja com conhaque no meio da tarde em plena Lapa de Baixo) e houve uma época em era interrompido da minha faina (fechar, fechar, fechar) pelo mímico Ricardo Bandeira, que gostava de falar como ninguém. Gostei muito do teu livro, Outono, dizia Bandeira olhando para o infinito. É Outubro, eu corrigia, mas ele prestava atenção em algo mais profundo.

Mas o melhor era a convivência com escritores que existiam nas redações. Humberto Werneck olhava desolado para a paisagem suburbana que se avistava da Editora Três e ao som dos trens me dizia: Nei, você conhece algum lugar chamado Lapa que seja bonito? Veja o caso do Rio de Janeiro. E um como esse, que é Lapa de Baixo? Num almoço numa das biroscas que rodeavam a editora, um dia José onofre, autor do melhor romance policial brasileiro, Sobra de Guerra (L&PM Editores), tascou essa diante de um horrendo prato feito: Já pisei nisso, comer é a primeira vez. onofre proferia a máxima e dava crédito: era a frase de um filme de guerra.

No fundo esse era isso: estávamos em guerra. Nossa vocação lutava com o deadline. As palavras tinham lugar fixo e não são como agora, que somem pelo espaço virtual para reaparecer mais adiante. Éramos esgrimistas de uma língua estrangeira, que se tornou nossa por tradição e insistência. Submetíamos os textos aos mestres, que muitas vezes gargalhavam. Mas tudo acabava no bar.

- Nei, vamos lá embaixo parar de tremer? me dizia Markito (Marco Antônio de Moraes), depois de um fechamento pesado na Ilustrada. Colocávamos refrigerante na parte de cima do balcão e vodka na parte debaixo. É que às vezes éramos flagrados pelos capitães do jornal, que vinham bebericar algo. Cumprimentávamos com a cara lavada e mandávamos ver no destilado, depois temperado com cerveja. Essa era a rotina dos jornalistas do eito, os que seguravam a barra dos jornalões.

No dia seguinte, recomeçávamos colocando uma lauda na máquina e definindo o espaço. Mas no fundo, queríamos apenas rabiscar o que nos ocorrera na viagem até ali. Uma frase, um poema, alguma idéia perdida. Fomos assim, escritores ambulantes em lugares em que a literatura era proibida. Sem querer, adquirimos o vício da escrita diária, pois por trás dos textos que publicamos, existiam outros, ocultos. Os dois tipos cruzaram o tempo e podemos nos orgulhar hoje da maioria deles. Como irmãos gêmeos, que brigam o tempo todo, jornalismo e literatura foram a nossa faina diária, num tempo de guerra.

Nada parece verossímel, nesta época tão distante. Faz sim muito tempo. Mas o que é o tempo diante dos loucos que decidiram escrever para viver num país ágrafo? Parece que fazemos parte de um tesouro sem mapa, aterrado por milhões de palavras, que ao invés de nos sufocar, nos revelam.

- See more at: http://www.consciencia.org/neiduclos/laudas-da-vida-inteira#sthash.vPMVEG5N.dpuf

terça-feira, 22 de outubro de 2013

segunda-feira, 21 de outubro de 2013

À deriva

de Aninha Franco em Trilhas, Revista Muito, A Tarde, 20.10.2013:

Meu anarquismo de nascença está à deriva. Com a voz do poeta Cazuza na cabeça, que morreu jovem e não pode arrepender-se do que disse ou fez, eu também quero e preciso de uma ideologia pra viver. É anacronismo, eu sei, mas sou dependente delas. Em crise de abstinência, projeto um saldo, um sale como preferem os comerciantes brasileiros, das cinco edições de Calabar que possuo, o livro de Chico Buarque com o texto do musical censurado no dia da estréia, em 1973. Uma das edições, a primeira, que me custou caríssimo, entrego pelo preço das outras.

Cedo, também, os dois vinis com as capas em branco, substitutas das capas originais proibidas pela ditadura. Nos vinis, lembro, há a execução instrumental de Vence na vida quem diz sim, porque a letra, proibida, estava no livro, e há o corte de “nós duas” em Bárbara, outra obra vitimada pelo autoritarismo ignorante e puritano que vitimou o Brasil de 1964a1989, que censurou Antígona e expediu mandado de prisão contra Sófocles (497 ou 496 a.C.a 406 ou 405 a.C.)

Quem comprar o pacote Calabar no sale, leva, de bônus, dois vinis de Julinho de Adelaide, que, num tempo dos Anos 1970, foi Chico Buarque em estratégia brilhante para escapar à censura que o perseguia, implacável. A composição Acorda, amor nos falava dos seqüestros relâmpagos da repressão que caçavam militantes como Dilma Rousseff, e com este subterfúgio pedia Chame o ladrão, chame o ladrão, porque chamar a polícia poderia dar em morte. Amarildo que o diga!

Em Jorge Maravilha, Chico compôs para a filha do ditador Ernesto Garrastazu, dizem, o você não gosta de mim, mas sua filha gosta, ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de cócegas, ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca, obra prima poética e de sacanagem com a ditadura. Foi consumindo obras como essas que eu fortaleci meu anarquismo de nascença, que assobiava a composição de Cálice,– aquela que desligou os microfones de Chico e Gil no Phonogram de 1973 – perto dos homens fardados, quando o silêncio nos atordoava, mas existiam ideologias para despertar a nossa vontade de sobre.viver.

O que há

O que há em mim é sobretudo cansaço

Não disto nem daquilo,

Nem sequer de tudo ou de nada:

Cansaço assim mesmo, ele mesmo,

Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,

As paixões violentas por coisa nenhuma,

Os amores intensos por o suposto alguém.

Essas coisas todas -

Essas e o que faz falta nelas eternamente -;

Tudo isso faz um cansaço,

Este cansaço,

Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,

Há sem dúvida quem deseje o impossível,

Há sem dúvida quem não queira nada -

Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:

Porque eu amo infinitamente o finito,

Porque eu desejo impossivelmente o possível,

Porque eu quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,

Ou até se não puder ser...

E o resultado?

Para eles a vida vivida ou sonhada,

Para eles o sonho sonhado ou vivido,

Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...

Para mim só um grande, um profundo,

E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,

Um supremíssimo cansaço.

Íssimo, íssimo. íssimo,

Cansaço...

Álvaro de Campos

domingo, 20 de outubro de 2013

Esta é sua vida

José Miguel Wisnik

O colunista escreve aos sábadosEstaríamos fadados, para lutar contra a biografia chapa marrom, a viver sob o signo do silêncio imposto dos maiores, caucionado pela mais luminosa corte e coorte de músicos que esse país produziu?

Não é segredo, embora invisível de tão óbvio, que as matérias culturais na imprensa brasileira passaram a se pautar predominantemente, desde um tempo que talvez possa ser datado como o das duas últimas décadas, pelos itens vendagem, comportamento, moda e polêmica de superfície. A mercantilização da cultura é muito mais antiga, está longe de ser só brasileira, mas passou a ser ostensiva e causou um estrago considerável nesse país pouco letrado na média, onde os problemas são medidos com mão pesada na balança de um prato só. Por isso também o imbróglio das biografias é um pacote tão difícil de desembrulhar, e as questões aparentes não são necessariamente as que estão em questão.

Para ir diretamente ao ponto mais invocado da discórdia, sou da opinião de que a produção de biografias não deve ser regulada por um dispositivo de autorização pessoal do biografado ou sua família, como acontece atualmente. Este pode servir tanto para impedir infâmias quanto para travar o processo de conhecimento envolvido no gênero biográfico, e submetê-lo ao arbítrio pessoal dos diretamente implicados. Nada garante, em princípio, que esse arbítrio seja mais justo que o do biógrafo. A figura pública, enquanto pública, passa a fazer parte de uma narrativa coletiva que produzirá versões sobre ela, como sobre sua obra, e a circulação de biografias interessa à cultura, que não deixa de ser uma guerra de versões civilizada — quando o é. O sujeito que se tornou publicamente autor de sua vida torna-se, ao mesmo tempo, e quase na mesma medida, personagem dos outros. O quadro se complica no já citado panorama pautado pelos itens comportamento, moda, polêmica de superfície e vendagem, que afetam as duas partes, biógrafos e biografados, num mundo em que um imaginário individualista fez o gênero biográfico saltar para um plano de destaque no mercado editorial.

Na falta do dispositivo pessoal e prévio de controle da produção de biografias, tem que haver outros. A liberdade é, sim, a consciência do limite. Chico Buarque tocou num problema crucial, ao se perguntar sobre quem responsabiliza o irresponsável que atribui a alguém palavras que ele não disse, entrevistas que ele não deu, que chancelou fontes que não têm crédito e fez tudo isso verossímil. Para aumentar a novela, o exemplo que ele deu foi contestado em parte, numa demonstração em ato das disparidades entre os fatos e as versões, ao mesmo tempo em que ele tem razão no que diz sobre o jornal “Última Hora” (fui colunista em 1975, e sei bem que o jornal de 1974 era radicalmente diferente do de 1970). Independente desse caso concreto, há graus e graus entre a calúnia mais vil e a tendenciosidade incompetente. A primeira é passível de julgamento formal, embora o funcionamento jurídico brasileiro não tenha nem a contundência nem a agilidade correspondentes a essa ordem mercurial dos acontecimentos. A tendenciosidade incompetente teria que passar, por sua vez, pela regulação do próprio sistema cultural, pela sintonia crítica que deveria ser capaz de identificá-la. Algo que se tornou difícil num contexto marcado — volto ao meu refrão — por comportamento, vendagem, polêmica de superfície e moda.

Chegamos finalmente ao tema da privacidade inviolável. Ele oscila entre ser tratado no plano genérico de um princípio ideal ou no plano excessivamente defensivo do tabu (a palavra inviolável, várias vezes invocada, sugere um fechamento hermético que não é da ordem da porosidade real entre a vida pública e a vida privada, especialmente no Brasil, avassalada, é verdade, pela realidade obscena que quer devassar tudo). Ele é certamente o ponto gritante da guerra entre a liberdade de expressão confundida com liberdade de mercado (ponha nisso, para não perder o costume, polêmica de superfície, vendagem, moda e comportamento) e direito à intimidade (essa instância preciosa da vida e cada vez mais rara para todos).

Mas, se procurarmos saber, não vamos acabar achando que a novela em cartaz não está muito referida e subordinada ao segredo do Rei? O Rei sofre de uma amputação que não deve ser nomeada, como a proferição de um vazio insuportável. O silêncio público sobre a falta de que sofre o Rei é um daqueles segredos que todos conhecem. Os súditos do Rei parecem acolher o segredo do Rei, e isso faz parte do pacto íntimo que ele faz com o seu público. O Rei acha que a biografia estragaria tudo, embora o público o amasse ainda mais se ele desse a revelar o segredo que todos sabem. É doloroso, mas é a vida. O Imperador do Quinto Império da Bossa Nova, fechado em seu castelo vertiginoso e desértico, também não autoriza o livro que o consagra. Estaríamos fadados, para lutar contra a biografia chapa marrom, a viver sob o signo do silêncio imposto dos maiores, caucionado pela mais luminosa corte e coorte de músicos que esse país produziu?

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/cultura/esta-sua-vida-10430543#ixzz2iI3zok1m

Biografia e castigo

Arnaldo Bloch

Chico Buarque me ligou para contestar um trecho no qual Lygia Marina diz que 'Lígia', de Tom, era dedicada a ela

Entre os anos de 1999 e 2000, período em que a legislação censora de 2002 ainda não estava em vigor, trabalhei dia e noite numa biografia de Fernando Sabino para a saudosa coleção Perfis do Rio, da editora Relume Dumará, cuja série inclui, entre dezenas de outras, uma bio autorizada de Chico Buarque escrita pela colega Regina Zappa.

A primeira pessoa que procurei foi, obviamente, Sabino, que aceitou um encontro no Café Ubaldo, no segundo piso da extinta livraria Letras & Expressões de Ipanema.

O então recluso autor estava no fundo do café e me recebeu com a costumeira cortesia, falou de seus tempos da Manchete e, sobre nosso assunto, abriu a conversa:

_ Bloch, essa coisa de biografia de gente viva é um problemão. Por que você não espera que eu morra? Aí, faz sentido.

Apesar dessa restrição algo zombeteira, Sabino não se opunha a me ajudar, desde que acompanhasse, passo a passo, o trabalho.

_ Claro que uma crítica ou outra sempre escapa numa biografia, mas minha vida está toda contada nos livros, o que você vai ouvir das pessoas são uns detalhes a mais.

Eu lera toda a obra de Sabino. Nas crônicas e contos, muitos fios podiam ser puxados, embora as diferentes edições expurgassem nomes que se tornaram indesejados. Dos três romances, "O encontro marcado" era já um retrato agudo dos anos de juventude em Minas, época na qual preocupações existenciais e políticas estavam no centro. "O menino no espelho" concentrava-se na memória de infância, ao passo que "O tabuleiro de damas", espécie de novela autobiográfica, traçava o legado que Sabino gostaria que se cristalizasse e o representasse para sempre.

Meu livro, em sua opinião, deveria seguir este eixo e engordá-lo com mais dados, mas sem qualquer desvio no caminho traçado. Aceitei o trato com ressalvas tímidas sobre liberdade e recebi dele uma lista de contatos que o perfilado achava serem úteis para a pesquisa. Porém, nas semanas seguintes, percebi que na tal lista faltavam figuras centrais, ainda vivas, de sua trajetória, e as incluí no meu planejamento.

Uma delas era a última esposa de Sabino, Lygia Marina. Em contato futuro com a secretária do escritor, muito lealmente informei os nomes das pessoas com quem tinha conversado fora do escopo sugerido. Depois disso, verifiquei que o segundo encontro com ele _ quando eu visitaria o mítico apartamento na Rua Canning _ não estava mais marcado. Finalmente, recebi, de terceiras vias, o recado de que, em vistas de minha conversa com Lygia, eu me preparasse para ser cobrado judicialmente por qualquer tipo de injúria. Nunca mais vi Sabino.

O escritor teve, contudo, a hombridade de não tomar qualquer providência no sentido de impedir que o trabalho prosseguisse. Lygia, por sinal, foi só elogios ao ex-marido, não revelando nenhum detalhe que pudesse constrangê-lo. Trazia, apenas, dados interessantes sobre o período em que o mineiro entrou em estado de adoração pela ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, e sobre a tristeza que se abateu sobre ele com as mortes de Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e Rubem Braga, acontecidas em período aproximado da saraivada de críticas que recebeu pelo livro sobre Zélia, iniciando-se, aí, seu estado de reclusão.

O livro "Fernando Sabino/Reencontro" foi lançado em 2000. Recebeu boas críticas, foi saudado por acadêmicos e teve uma venda moderada. Chico Buarque (atualmente no centro do debate) me telefonou um dia para queixar-se de um trecho no qual Lygia defende que a canção "Lígia", de Tom Jobim, era dedicada a ela. No telefonema, Chico garantiu que não era nada disso, pois fora ele mesmo que mexera na letra original, cujos versos eram outros. Agradeci a correção, prometi mudar tudo na edição seguinte, e o fiz.

De resto, Sabino jamais se queixou do perfil, no qual, sem a sua colaboração ou autorização, construí um jogo de mote e glosa com a palava "Encontro" para ditar a esfera de cada capítulo. Cerquei, em depoimentos de terceiros, textos e material de imprensa, os fatos de sua vida e de sua personalidade, "pelas beiradas", trazendo à luz abordagens pelas quais até hoje muita gente me agradece.

Algumas, sobretudo no terreno subjetivo, só faziam engrandecer em humanidade o personagem perfilado, em que pesassem algumas sombras, ou, como ele dizia, "trompaços" que a vida de cada um reserva.

Soube por terceiros que Sabino em essência gostou do livro, embora alguns trechos mais corrosivos o tenham aborrecido. Não encontrou ali, contudo, nenhuma ofensa à sua honra, apesar de não ser aquele, exatamente, o retrato que pretendia deixar à posteridade. Mas ele sabia que era apenas um entre tantos retratos que seu vulto inspira.

Anos depois, entrei em outra aventura, a de lidar, expressamente, com a memória coletiva de minha família. No livro, contrapus o real ao lendário, acreditando que uma verdade maior emerge quando o imaginário se soma ao rigor. Uns viram como declaração de amor abrangente em que luzes e sombras se cruzam. Outros viram como crime vil. Respeito ambos e a mim, que, na química do omelete, quebrei uns bons ovos. Sem arrependimento, aceito, em paz, as bênçãos e o castigo.

a polêmica das biografias

ENTREVISTA: FERNANDO MORAIS » "Quero pendurar as chuteiras"

Autor de livros sobre Olga e Chatô, o escritor fala sobre a polêmica das biografias

Ana Clara Brant

Estado de Minas: 20/10/2013

O assunto do momento na área de cultura são, sem dúvida, as biografias. A discussão, que já estava na ordem do dia há algum tempo, inflamou-se nos últimos dias, a partir da criação do Procure Saber, formado por artistas como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Chico Buarque. O grupo, liderado pela empresária Paula Lavigne, defende a manutenção dos artigos 20 e 21 do Código Civil, que proíbem a divulgação de informações pessoais de qualquer cidadão em casos que "atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais”. Resumindo, querem a autorização prévia do biografado para que as publicações cheguem às lojas.

Referência em biografias no Brasil, o jornalista e escritor mineiro Fernando Morais, de 67 anos, revela que ficou surpreso com o posicionamento de gente como Chico Buarque e Milton Nascimento. “O Chico mesmo é um cara atilado para as coisas políticas, o Milton também, são pessoas que conheço. Não esperava isso deles. O Djavan escreveu um artigo afirmando que os biógrafos estavam acumulando fortunas, enquanto o biografado não recebe nenhum tostão. Queria que ele apontasse um biógrafo que se encaixa nesse perfil. Vou mandar a conta do açougue para o Djavan”, afirma.

Casado com uma historiadora e autor de 10 livros, sendo quatro biografias – Olga, que narra a trajetória de Olga Benário, recrutada pelo governo soviético para dar proteção ao líder comunista brasileiro Luís Carlos Prestes, com quem viveria um romance; Chatô, o rei do Brasil, biografia de Assis Chateaubriand; Montenegro, as aventuras do marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil; e O mago, biografia de Paulo Coelho –, Morais assegura que nunca teve problema nenhum com seus biografados. “O problema que tive foi com o deputado Ronaldo Caiado, que foi citado em um dos meus livros, mas com relação aos outros, e olhe que contei a história de gente polêmica como Assis Chateaubriand, que tem filho, neto, bisneto. A família dele, inclusive, me ajudou muito a escrever”, revela. Em entrevista ao Estado de Minas, o jornalista e escritor falar sobre a polêmica ‘‘lei das biografias’’ e de seus projetos atuais, como um livro sobre o ex-presidente Lula.

Não tem como não falar desse embate envolvendo as biografias. Qual é a sua posição sobre o tema?

Referência em biografias no Brasil, o jornalista e escritor mineiro Fernando Morais, de 67 anos, revela que ficou surpreso com o posicionamento de gente como Chico Buarque e Milton Nascimento. “O Chico mesmo é um cara atilado para as coisas políticas, o Milton também, são pessoas que conheço. Não esperava isso deles. O Djavan escreveu um artigo afirmando que os biógrafos estavam acumulando fortunas, enquanto o biografado não recebe nenhum tostão. Queria que ele apontasse um biógrafo que se encaixa nesse perfil. Vou mandar a conta do açougue para o Djavan”, afirma.

Casado com uma historiadora e autor de 10 livros, sendo quatro biografias – Olga, que narra a trajetória de Olga Benário, recrutada pelo governo soviético para dar proteção ao líder comunista brasileiro Luís Carlos Prestes, com quem viveria um romance; Chatô, o rei do Brasil, biografia de Assis Chateaubriand; Montenegro, as aventuras do marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil; e O mago, biografia de Paulo Coelho –, Morais assegura que nunca teve problema nenhum com seus biografados. “O problema que tive foi com o deputado Ronaldo Caiado, que foi citado em um dos meus livros, mas com relação aos outros, e olhe que contei a história de gente polêmica como Assis Chateaubriand, que tem filho, neto, bisneto. A família dele, inclusive, me ajudou muito a escrever”, revela. Em entrevista ao Estado de Minas, o jornalista e escritor falar sobre a polêmica ‘‘lei das biografias’’ e de seus projetos atuais, como um livro sobre o ex-presidente Lula.

Não tem como não falar desse embate envolvendo as biografias. Qual é a sua posição sobre o tema?

Nossa briga é pelo direito da população a conhecer a própria história. Vamos supor que eu queira falar sobre o Getúlio. A história dele pertence à família Vargas ou ao Brasil? Vou ter que consultar netos, bisnetos, etc.? Essa polêmica toda não atinge só quem escreve biografia, mas todo mundo que escreve não ficção no país.

E você tem discutido isso com seus colegas, tem se mobilizado nesse sentido?

A gente fala sim, e espero que quando a ministra Cármen Lúcia convocar a audiência pública para discutir o assunto, haja mobilização dos autores para fazer política no melhor sentido da palavra. Não preciso de ninguém para defender meus interesses. Até porque o interesse não é só meu. Não preciso disso. Vivo há 40 anos da venda dos meus livros num país que não lê livros. Nunca usei um tostão de incentivo fiscal, de ajuda, de Lei Rouanet. Até poderia, porque fazer um livro como Chatô..., que demanda muito trabalho, é caro. Mas não usei. Se essa história progredir, será um atraso. Tenho esperanças de que não progrida.

Você chegou a ter problemas com um dos seu livros, mas não com as biografias.

Sim. Tenho um processo do deputado Ronaldo Caiado. Fui condenado em Goiás, em várias instâncias. Consegui reduzir a indenização e, agora, meus advogados estão esperando para recorrer. Enquanto puder ir a uma instância superior, a gente vai. (A Justiça condenou a Editora Planeta, Fernando Morais e o publicitário Gabriel Zellmeister, da agência W/Brasil, a indenizar o deputado federal Ronaldo Caiado em R$ 2,5 milhões. No livro Na toca dos leões, sobre a história da W/Brasil, Morais diz que o deputado teria sugerido aos diretores da agência, durante a campanha de 1989, que poderia esterilizar as nordestinas por meio de uma substância química na água).

Como anda o produção do livro sobre o Lula?

Queria terminar o trabalho de campo em setembro, não consegui. Ainda tenho muitas entrevistas para fazer e alguns arquivos para mexer. Tem um pacote de fitas que o frei Betto me deu de inéditas do Lula, que ainda tenho que mandar digitalizar. Aparece muita coisa nova a todo momento, muitas contribuições. Sai uma notícia no jornal de que estou fazendo um livro sobre tal pessoa e aí muita gente entra em contato. ‘‘Ah, eu fiz segurança pro Lula quando ele era sindicalista ou ele era candidato’’. E eu vou atrás de tudo. Se o cara disser que está em Manaus e que tem um depoimento pra dar, eu vou. Tem que ver o que é.

Mas não chega a ser uma biografia dele?

Não. É um período da vida do Lula; uma fatia. Que vai da cadeia, em 19 de abril de 1980, ao fim da presidência. Acho que conto com duas vantagens com relação aos demais candidatos a esse trabalho. Primeiro, pelo fato de não ser do PT, não tenho ligação de nenhuma natureza com o partido. Segundo é que conheci Lula em 1979, e convivi muito com ele até a presidência. O Itamar Franco dizia uma coisa bem curiosa: que as pessoas são divididas entre as que são e as que não são percevejos do palácio. E sou um antipercevejo do palácio. Então, Lula virou presidente e perdi o contato.

E como começa a história desse livro?

Começa na noite em que o sindicato de São Bernardo foi invadido. Estávamos na cidade (eu, que era deputado pelo MDB, Fernando Henrique Cardoso, que na época era suplente de senador, e um deputado do PT, o Geraldinho Siqueira). Eu estava sempre lá, porque tinha muita repressão e tudo. Naquela noite, FHC apareceu e fomos comer frango com polenta num restaurante. Na hora que terminou o jantar, Lula intuiu que o governo ia fazer alguma coisa contra o sindicato nas próximas horas. FHC discordou, achava que Figueiredo não estava com muita força. Depois do jantar, eu e Geraldinho Siqueira fomos para o sindicato. Começamos a jogar baralho e à 1h30 da manhã olhamos pela janela. A sala do Lula ficava no último andar do prédio. Ouvimos um barulho estranho e a Tropa de Choque já tinha cercado o sindicato. O interventor (Romeu Tuma) estava subindo com uma ordem para o Lula deixar a diretoria. Olhe a ironia do destino. Ele tinha me prendido uns anos antes, numa das minhas voltas de Cuba, se tornou meu carcereiro. Anos depois, permitiu que eu levasse frutas escondido para os presos, tanto o Lula quanto os outros diretores do sindicato.

E por que esse interesse em contar a história do presidente do Lula?

Estou cercando o Lula desde 2002, ele nunca topou. Em julho de 2011, eu estava passando férias na França e ele me ligou. Começamos a conversar e ele finalmente quis fazer. Muita gente acha que ele tomou essa decisão depois que descobriu o câncer. Mas ele decidiu antes. A doença só foi diagnosticada em outubro... A doença atrasou muito o livro. Mesmo depois de ele descobrir, gravamos. Tenho fotos com ele já sem barba, sem cabelo. Enquanto estava sendo submetido à quimioterapia, conseguimos fazer. Mas quando começou a radioterapia, não deu mais. Afetou muito a voz dele. Ficamos de dezembro de 2011 a julho de 2012 sem trabalhar. Então, fui entrevistar outras pessoas. Só voltamos quando o médico liberou. Mas ainda tem muita coisa a fazer.

Você se considera amigo do Lula?

Não. Não frequento a intimidade dele. Ele foi à minha casa umas quatro vezes. Uma para comer uma canjiquinha que o frei Betto cozinhou. Noutra, eles precisavam de uma casa que não fosse visada pela imprensa para uma conspiração dele, do Brizola, da Martha Suplicy e o do Quércia. Uma tentativa de fazer a aliança PMDB/PT/PDT para a eleição presidencial de 1998. O mais engraçado é que a casa do FHC era do outro lado da rua. Eu brincava que se ele subisse num caixote e olhasse para a minha casa, ia saber que estávamos conspirando contra ele (risos). Então, essa pequena convivência com o Lula, pra mim, muito rica, porque é de primeira mão. Não estou entrevistando ninguém para saber dessas histórias. São coisas que vi e vivi, que testemunhei. Isso acaba contribuindo para que eu faça o livro com certa vantagem sobre outras pessoas. Tem boa parte da história de que eu mesmo participei.

O projeto do livro do José Dirceu foi interrompido. Você vai retomá-lo?

Não sei. Até porque estou me inclinando cada vez mais a pendurar as chuteiras. Já estou meio de saco cheio de escrever livro. É muito cansativo. Mesmo para a pessoa que tem a sorte de vender muito, como eu, não compensa. Tenho 67 anos e não tenho nada. Nem a casa onde moro; a metade é da minha mulher. Se ficar três meses sem trabalhar, não tenho como pagar o supermercado, o condomínio. É um trabalho infernal. Já escrever, nem tanto, eu gosto. É trabalho de campo, porque sou minucioso, detalhista, do tempo em que a arte do jornalismo era a arte de sujar o sapato. Esse negócio de fazer entrevista pelo telefone, pela internet, não dá. Vou entrevistar você e quero saber se você é careca, gordo, se tem dentes, se está com um sapato furado. Você pode até dizer que isso não tem a menor importância para a história. Mas tem para o leitor. Contar para as pessoas que estou fumando um charuto e tomando uma cachaça não vai mudar nada do que vou dizer. Mas é mais saboroso. Você dá um presentinho a mais ao leitor. E acho que o leitor tem que ser bem tratado sempre.

Mesmo falando em pendurar as chuteiras, quais as histórias você ainda gostaria de escrever?

Nossa, um monte. A história da luta armada no Brasil, a do Partido Comunista Brasileiro. Tem personagens interessantes. E tem muita coisa que gostaria de ter feito e não consegui por estar metido em outros projetos. Por exemplo, ia fazer a história de Salvatore Cacciola. Alguém fez uma ponte entre nós. Cacciola ia dar a versão dele, dando nome aos bois. Fui para Roma, jantamos, a história parecia saborosa jornalisticamente. Mas eu precisava de prazo. Ele queria pra já. Como eu estava envolvido com outro livro, a editora já estava esperando, não foi pra frente.

Apesar de ter escrito tantos livros de reportagens, você se destacou mesmo pelas biografias. Por que esse interesse do leitor pelo gênero?

Tem uma série de ingredientes. Primeiro, há enorme curiosidade das pessoas, mesmo as mais velhas, porque houve o período da ditadura em que não se podia falar de nada. E os mais jovens também têm interesse pela história recente do Brasil, e por outras histórias. Em segundo lugar, acho que tem uma preocupação com o texto. O escritor tem que ter essa preocupação com um texto elegante, saboroso, com minúcia. No Olga, por exemplo, conto, respeitosamente, que o Prestes era virgem aos 37 anos, e foi para a cama com a Olga pela primeira vez, e ela já tinha vasta experiência com homens. Foi o próprio Luiz Carlos Prestes que me contou isso. Não foi uma coisa que descobri. Usei isso respeitosamente, para não transformar numa bisbilhotice.

Você nunca escreveu nada ficcional. Tem vontade?

Nem pensar, com uma realidade tão boa igual a esta. Nunca escrevi um parágrafo ficcional. Não tenho vontade. Fiz uma experiência de roteiro semificcional para uma minissérie da TV Globo chamada Sociedade secreta, sobre a Revolução de 1930, em São Paulo. E teve a série Cinco dias que abalaram o Brasil, no GNT, sobre o Getúlio Vargas. Mas ali tudo eram fatos. A parte de ficção, que eram os jornalistas narrando a história, era só uma fachada.

O que você acha das adaptações dos seus livros para o cinema?

Teve o Olga, do Jayme Monjardim, e Corações sujos, do Vicente Amorim. Gosto dos dois. São duas adaptações completamente diferentes. O Jayme fez uma escolha, foi fazer um filme popular e acertou, porque deu 5 milhões de espectadores. Os chamados intelectuais não gostam, mas eu gosto. Até porque foi um filme que popularizou uma história que era privilégio de meia dúzia de pessoas. O Corações sujos já é um filme mais cabeça. Mas ambos me agradam.

“Eles estão defendendo minha tese."

Bolsonaro:’Proibido proibir?Não é assim que a banda toca.Censura é necessária de vez em quando’

Quando a posteridade puder falar sobre Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos sem censura prévia, vai contar que, nos idos de 2013, os ícones da MPB, da Tropicáia e da Jovem Guarda empurraram o impensável para dentro de suas biografias. Numa inusitada simbiose, a ex-vanguarda aderiu ao atraso. “Eles estão defendendo minha tese. Dou-lhes boas-vindas em nome do clube dos sensatos”, aplaude o deputado-capitão Jair Bolsonaro (PP-RJ).

Parlamentar de poucas causas —a defesa intransigente da ditadura militar e o combate incessante aos homossexuais, por exemplo—, Bolsonaro comprou outra briga. Ele agora lidera a infantaria legislativa que se move para aprovar uma lei proibindo de forma mais explícita a publicação de biografias não autorizadas. Chico, Caetano, Gil e Roberto enrolam-se na mesma bandeira. Mas Bolsonaro faz questão de esclarecer, numa entrevista ao repórter Leonel Rocha, que foram eles que aderiram ao avesso do avesso, não o contrário.

No passado, a música aproveitava o regime que Bolsonaro defende para gritar um princípio que encontrou sua mais perfeita tradução nos versos repetitivos de Caetano: “Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir.” Hoje, a canção tornou-se a oportunidade que Bolsonaro aproveita:

“Aproveitarei a oportunidade para mostrar a eles que regras e proibições não atentam contra a democracia. Não é bem assim que a banda toca quando se defende a tese do ‘é proibido proibir’, como eles pregavam quando estavam na oposição. Uma censura se faz necessária de vez em quando”, aplaude o tenente da reserva do Exército. Disponível aqui, a entrevista do inusitado parceiro de Chico, Caetano, Gil e Roberto vai reproduzida abaixo:

– Como o senhor se sente defendendo a mesma tese que Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso?

São eles que estão defendendo minha tese. Dou-lhes boas-vindas em nome do clube dos sensatos. Até concordo com Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil que é preciso alguma censura. Aproveitarei a oportunidade para mostrar a eles que regras e proibições não atentam contra a democracia. Não é bem assim que a banda toca quando se defende a tese do “é proibido proibir”, como eles pregavam quando estavam na oposição. Uma censura se faz necessária de vez em quando. Se não houver certa censura na escola, imagine o futuro da molecada. Tem de ter. Chico, Caetano e Gil tinham liberdade para fazer oposição. Se não tivessem, teriam ido para o paredão. Não foram. Só não posso nem dizer que estou feliz na companhia deles. Fico feliz de estar, sim, ao lado de Roberto Carlos.

– O senhor entende por que eles mudaram de opinião?

Foi o mesmo fenômeno que aconteceu com o PT. Antes, o PT defendia as minorias. Hoje, minorias, como os indígenas, prejudicam projetos deles, como a construção da usina de Belo Monte. Outras minorias, como os baderneiros black bloc, prejudicam o bom debate democrático. Para ficar como a esquerda era no passado, só falta a esse pessoal pegar em armas. Não vemos nenhuma palavra da presidente Dilma Rousseff a esse respeito. Por quê? Não tem moral para falar a respeito disso porque ela fez pior: fez escola.

– Não é estranho que pessoas que aparentemente pensam tão diferente umas das outras, como o senhor e os artistas, defendam a mesma tese?

Esporadicamente posso estar ao lado de quem sempre discordo. Posso torcer para seu time porque estou interessado na derrota de outro adversário. Eles podem estar constrangidos em estar a meu lado. Fico chateado, constrangido não.

– Por que o senhor é contra a publicação de biografias não autorizadas?

Defendo a liberdade de expressão e também o direito à privacidade. Se a Justiça fosse rápida, até defenderia a liberdade total de publicação e a punição financeira de quem comete abusos. Mas, depois que o texto sai, a Justiça demora anos para reparar erros. Quando isso acontece, raramente a compensação financeira cobre a perda moral causada pelos livros.

– A contribuição das biografias para a história não é maior do que essa polêmica?

Depende. Os que farão as biografias serão do mesmo estilo dos que compõem a tal da Comissão da Verdade? Serão parciais que buscam apenas o sensacionalismo? E mais: a imprensa já não publicou tudo sobre a vida dessas personalidades? O que um biógrafo teria no bolso para apresentar como “furo”? Acho que nada.

– O senhor não lê biografias?

Não. Tenho pouco tempo. Minha leitura é a internet e os jornais.

– Não tem nenhuma personalidade cuja biografia o senhor gostaria de ler?

A da Dilma Rousseff, feita com testemunhas e sem falar da vida particular dela. Gostaria de saber se a presidente estava na operação da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) que explodiu um carro-bomba num quartel de São Paulo e matou o soldado Mário Kozel Filho. Qual o sentimento dela em relação aos familiares do Mário Kozel, que foram indenizados com um salário mínimo? Se alguém for ao Superior Tribunal Militar e publicar o processo a que Dilma respondeu quando era da luta armada, não tem nada de mais. São fatos, é história.

– Então, qual é o problema?

Minha preocupação é que, num livro, fatos inverídicos sejam tidos como verdadeiros. A Comissão da Verdade pretende fazer uma biografia da história. Todos os seus sete componentes foram indicados pela presidente Dilma. Lá, não há um historiador sequer. Tem três advogados. Eles têm compromisso com o cliente, com quem paga. No caso, o governo. Como posso acreditar em biografias quando a Comissão da Verdade está tentando escrever sobre o passado, sem um só historiador na comissão? Perde o crédito. É uma comissão que faz populismo e desgasta uma classe importante para qualquer país, os militares. Quer vergar a coluna dessa instituição com mentiras e seguir avante com o plano bolivariano do atual governo. A Comissão da Verdade fará um relatório dizendo que, em 1964, houve um golpe. Omitirão que Castelo Branco foi eleito por 361 deputados, entre eles Ulysses Guimarães, José Sarney e Juscelino Kubitschek. Será uma biografia mentirosa do regime militar.

– Políticos corruptos serão beneficiados se forem publicadas apenas biografias autorizadas?

Concordo que há certos homens públicos sobre quem ninguém leria uma biografia autorizada. O livro encalharia.

– Por que obrigar a autorização prévia, então?

Porque existem “historiadores mineradores”, que só querem arrancar dinheiro do biografado. Um biógrafo que queira contar a vida do empresário Eike Batista pode tentar tirar dinheiro dele. No meu caso, alguém pode escrever o maior absurdo para tentar me desqualificar. É o que acontece a conta-gotas na imprensa. Sou chamado de racista, e tenho um sogro quase “negão”. Isso me dói. Sou chamado de homofóbico porque descobri o “kit gay” que o governo queria distribuir nas escolas. Depois, a própria Dilma considerou inadequado. Palmas para Dilma. Não quer dizer que estou afinado com ela. Dilma recuou por pressão da bancada evangélica, não por minha causa. Eu estava no esculacho. Não tinha mais argumentos sérios para convencer o governo.

– Os aspectos pessoais não são importantes para entender suas posições políticas?

Confesso que influenciaram. Mas não gostaria de ver publicados, porque mexem com coisas que podem tirar o brilho de minha carreira. Muita gente pode achar que minha carreira é a maior porcaria do mundo. Sou feliz em ser deputado. Tenho uma coisa que poucos têm: liberdade.

– O senhor não teme que biografias de líderes da ditadura manchem a imagem do segmento que o senhor defende?

Não. O que os militares temem é a mentira. Os coronéis Brilhante Ustra e Licio Maciel (acusados de participar de sessões de tortura) são injustiçados. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães preferiam se entregar aos soldados brasileiros porque eram tratados com dignidade. Nós tratamos os guerrilheiros com dignidade. Houve excessos, mas essa não era a regra.

– A possibilidade de escrever uma biografia livre não é importante para esclarecer eleitores e a sociedade em geral?

Duvido que alguém seja contra contar a história de sua vida. A minha, por exemplo, é uma. A quem interessará, não sei. Quem sabe daqui a alguns anos? O que temo é a revelação das particularidades da vida privada. O direito à privacidade está garantido na Constituição. No meu caso, já falei muita besteira na Câmara, exagero muitas vezes, e um biógrafo pode interpretar da maneira que bem entender. O problema começa quando o biógrafo possa inferir sobre minha vida. Estou casado há cinco anos com uma funcionária da Casa. Logo depois, veio a lei que proíbe o nepotismo. Eu já estava casado. Apesar disso, demiti minha mulher para não ser acusado de não cumprir a lei. Um biógrafo poderia retratar meu caso como nepotismo.

– Tem mais alguma história sua que o senhor gostaria que não fosse publicada?

Minha primeira separação. Há problemas que não gostaria que fossem revelados pela minha ex-mulher, mesmo sendo verdadeiros. A intimidade tem de ser respeitada. As pessoas julgam os outros em razão da intimidade revelada.

– Como o senhor avalia a ação da polícia no Rio e nas outras cidades?

Foi nota 10 na semana passada, com a prisão de um grupo grande de baderneiros. Eles não são trabalhadores nem estudantes. São marginais que queimam carros. Tem sido bom, porque a polícia começa a fichar e a instaurar processos para que não sejam réus primários no futuro. A repressão está até branda com esses marginais.

http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2013/10/20/bolsonaro-boas-vindas-a-chico-caetano-e-gil/

sexta-feira, 18 de outubro de 2013

Vinicius de Moraes, O poetinha centenário

Soneto da Fidelidade

De tudo ao meu amor serei atento

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto

Que mesmo em face do maior encanto

Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento

E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto

Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure

Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):

Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.

Vinicius de Moraes

Palavra de poeta:

A gente não faz amigos, reconhece-os.

Amai, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido.

Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia eu fiz o cimento da minha poesia.

O uísque é o melhor amigo do homem. É o cachorro engarrafado.

A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.

Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu...

Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.

Vinicius de Moraes

Procure saber: biografias que comem fígados

Eberth Vêncio - Escritor e médico.

Botar pra foder, este é o ponto. Barbarizar. Mais do que procurar saber, mano caetano, procure confundir, pois, na seara da arte, diz o poeta, é proibido proibir. E se aquilo, na verdade, não é arte, mas, maldade, má fé ou sacanagem? Como ter certeza dos reais propósitos de um escriba?

Manual das biografias sensacionalistas: pinçar, garimpar, arrancar das fontes secretas as minúcias mais picantes, quiçá humilhantes, os detalhes alegóricos sem valor histórico, porquanto, histéricos. Não tem erro: são três palitos. É nhambu na capanga da editora.

O raciocínio do cidadão comum — o idiota comum, aquele que, em termos de relevância cultural e histórica, nem cheira, nem fede — funciona assim: se um sujeito é famoso, e este sujeito não é ele próprio, que aguente a bucha. Afinal de contas, as regras hidrofóbicas do mundo cão são claras, senhores arnaldos: em se tratando de celebridades, os incógnitos têm todo direito de contribuírem para a desconstrução, a demolição da imagem, uma espécie de revestrés da idolatria.